種別・造り込・鍛え肌 焼刃と地刃・沸と匂と地刃の働き・切先・茎 日本刀の分類・刀の生産地・刀から生じた主な言葉 鐔用語の解説 日本刀の付属品

種別

太刀

刃を下に腰に佩いて(つるして)用いた長さ2尺(約60cm)以上のもの。展示される場合も原則として刃を下にします。 長さ60cm未満のものを小太刀と呼び、多くは儀礼用あるいは公卿や上流武家階級の子供用に造られました。 左腰につるした場合の外側を「佩(は)き表」、内側を「佩き裏」といい、銘は一般的には前者に切られる。 反りが高い。実用時期は、平安後期~室町初期頃。刀

太刀に代わり室町中期以降使用された長さ2尺以上のもの。 太刀とは逆に、刃を上にして腰にさす。そのため、作者銘も太刀とは逆になり、展示の場合も刃を上にする。 太刀と比べ反りが少ない。 打刀(うちがたな)ともいい、室町時代(応永)以降の打ち刀をいいます。脇指

刀と同様に腰にさす長さ1尺(約30cm)以上、2尺未満のもの。 脇指のうち、40cmまでのものを小脇指といいます。短刀

長さが1尺未満のものを江戸時代から短刀と呼んでいました。それ以前は腰に差したので腰刀(こしかたな)といいました。 長さが25cm前後の短刀を定寸物といい、それ以上の物を寸延物(すんのびもの)、それ以下を寸詰物(すんづまりもの)といいます。造り込み

鎬造り(しのぎづくり)

鎬(棟と刃の間にある稜線)が棟側に寄ったもの。太刀・刀・脇差のほとんどはこの様式をとっている。平 造 り

鎬がなく、平面になっているもの。短刀に多くみられる様式。 これ以外に、切先造り、菖蒲造り、諸刃造り、切先諸刃造り、おそらく造りなどがある。鍛 え 肌

「折れず、曲がらず」を目的とした折り返し鍛錬により地鉄の肌に現れる模様を鍛え肌(地肌)という。 図示したもの以外に梨子地、綾杉などがあるが、大半のものは板目肌である。 また、鍛え肌が現れるものを「肌立つ」、その逆を「肌約む(はだつむ)」と表現する。焼刃と地刃の働き

刃文

「よく切れる」ことを目的とした焼入れによって生ずる焼刃(より硬度が高い鋼)の文様を刃文という。 焼刃土の置き(取り)方によって多様な文様ができる。土が薄い刃部は急冷され硬質な鋼となり、厚い地は急冷されないため、粘り強い鋼として残る。 前者は白みがかかり、後者は黒ずんで見え、両者の境界線を刃文という。直刃と乱刃に大別されるが、直刃以外は全て乱刃であり、一つの作刀に色々な刃文が混在する場合が多い。小乱れ

小模様の乱れ互の目

互の目垣のように一定の間隔で、ほぼ整然とした乱れ刃。乱れの頭がよく揃っているものを数珠刃という。また互の目乱れの頭が尖っているものを尖り互の目刃という。 尖り互の目が三つずつ一組になるものを三本杉と名付け、関の孫六の焼刃に多い。丁子

丁子菊を思わせる賑やかな乱れ刃。簾刃

刃先に並行して簾に似た形。湾れ(のたれ)

ゆったりとした大波の感じ。皆焼(ひたつら)

乱れ焼きのほかに、地鉄一面に飛焼が複雑なかたちに数多く入ったもの。沸(にえ)と匂と地刃の働き

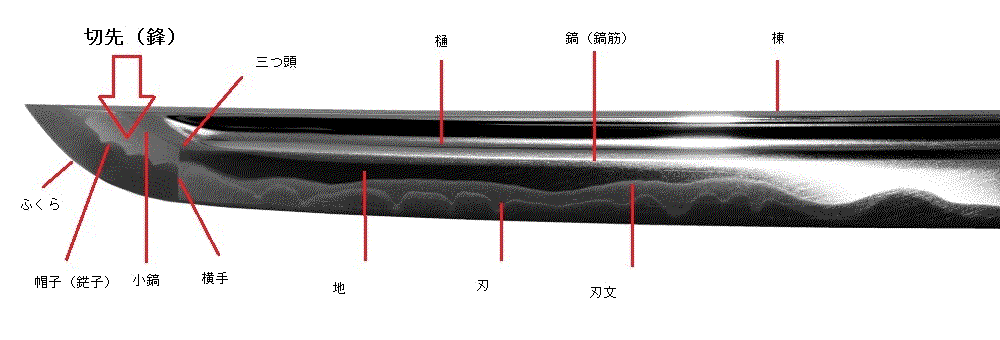

土として刃文を構成する肉眼で識別できないほど小さい粒子を匂という。 治金学上では、土置きの厚さの変化などにより、硬質なマルテンサイト(急冷・刃部)の粒子が中位に硬いトルースタイト(半端な冷却)中に散布した状態をいう。 これが地に働くこともあり、これを地沸(じにえ)という。 沸の多い作風を「沸出来」、匂を主とするものを「匂出来」と表現し、匂の幅が広く色が濃いものを「匂深し」、狭く明るいものを「匂締まる」と表現する。 刃中の働きとしては、刃文が横に突き出た部分を足と呼び、鍛え目に沿って竹箒で掃いたように見えるものを砂流(すななが)し、刃中の鍛え目に沿って沸が短線状につながったものを金筋(きんすじ)または稲妻と呼び、同様なものが地に働く場合は地景(ちけい)、斑文のように見えるものを地斑(じふ)といい、地に刃文に沿って薄く煙りがかかったように見えたり、棒状に白くみえたりするものなどを映りといい、地に息を吹きかけたように白くみえる白気映り(しらけうつり)がある。 これら、刃文・地刃の働きは、日本刀の美しさと味わいを表現しており、また、丁子刃で、匂出来、映りを特色とする備前伝、のたれ湾れ(のたれ)・互の目を主とし、沸出来で地刃の働きが顕著な相州伝、頭が尖る互の目を特徴とする関伝など、地域・系統・時代の特色を見極める上でも重視される個所となっている。 今日一般に匂口というのは、地鉄と焼刃の境をなすひときわ光った線状を指しています。切先(きっさき)

鋒とも書き、ここにあらわれた刃文を帽子と呼ぶ。平安・鎌倉前期頃のものは切先に延びがなく(小鋒)、南北朝期以降切先の長いもの(大鋒)が現れるなど時代によって特色がある。また、帽子には、刀工の個性がよく表現されることから、見所の一つとなっている。関伝の特色とされるものに地蔵帽子がある。茎(なかご)

柄に収まる部分で、中心などとも表記される。その形状および茎にかけられた刀工独自の鑢目(やすりめ)には、時代と系統の特色が顕著に表現され、銘もここに刻まれる。 関伝に多く見られる鑢目として、檜垣、鷹の羽がある。日本刀の分類

古刀

806(大同元年)から1595(文禄4年)の刀を古刀新刀

1596(慶長元年)から1803(享和3年)の刀を新刀新々刀

1804(文化元年)から1867(慶応3年)の刀新々刀現代刀

1868(明治元年)からの刀を現代刀日本刀の生産地

五畿七道

畿内(和泉、河内、摂津、山城、大和) 東山道(羽後、羽前、陸奥、陸中、陸前、磐城、岩代、下野、上野、信濃、美濃、飛騨、近江) 北陸道(越後、佐渡、越中、加賀、能登、越前、若狭) 東海道(常陸、安房、上総、下総、武蔵、相模、甲斐、伊豆、駿河、遠江、三河、尾張、伊勢、志摩、伊賀) 山陽道(播磨、備前、美作、備中、備後、安芸、周防、長門) 山陰道(丹波、丹後、但馬、因幡、伯耆、出雲、石見、隠岐) 南海道(紀伊、淡路、讃岐、伊予、土佐、阿波) 西海道(筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、大隅、薩摩)五カ伝

山城伝、大和伝、相州伝、美濃伝、備前伝をさす。日本刀から生まれた主な言葉

折り紙付き

保証付きの確かなものという意で、保証を本阿弥一家が鑑定した刀の鑑定書をさす。地金が出る

刀の砥ぎ減りで地金が現れ、醜いところが出てしまうところからきている。鎬を削る

斬り合う時鎬が互いに強く擦れて削り落ちるように感ずることからきている。切羽詰まる

切羽は鍔の表裏にはめてしっかりと動かないようにするところから、身動きができない。 物事が差し迫るという意につかわれている。反りが合わぬ

刀は一本一本反りが違い、違う刀の鞘に入れると反りが違うから入らないところからきており、気心が合わないと意鍔迫り合い

互いに打ち込んだ刀を鍔で受け止めたまま押し合っているところから、互いに激しく競り合う意なまくら

刀の焼きが半焼けの鈍刀から、鈍くら、鈍なこと。焼きを入れる

刀の最後の仕上げで良く斬れるための工程で、刺激を与えて弛んでいるのをしゃんとさせる意<目貫通り

刀の柄には最も映えて目立つ目貫を入れているところから、最も目立つ所の意鐔用語の解説

石目地(いしめじ)

金属の表面に変化を出すために一面に細かい点の鏨を打ち、あたかも石の面を思わせるようになるので子の名がある。江戸時代の鐔鍮地を素材としたものに多い。茸石目とか種類がある。槌目地(つちめじ)

鎚で金属の表面を打ち、出来た鎚目を地紋としている。鐔の表面をおもしろく見せるために故意に技巧を施したものであろう。磨地(みがきじ)

金属の表面を研いで磨いてあり、鏡の面のように仕上ている。鐔小道具などには赤銅磨地、鉄磨地などと呼ばれるものがある。赤 銅(しゃくどう)

銅と金の合金。黒紫色をしている。赤銅を素材とした鐔や小道具は極めて多い。真鋳(しんちゅう)

銅と亜鉛の合金さはり

銅、錫、鉛の合金で黄白色を呈す。正倉院には鮮やかな色をした響銅の碗がある。鐔では亀山の間鐔の一派が、文様にこれを用いてる。響銅、砂張とも書く。朧銀(ろうぎん)

四分一ともいう。銅に銀を加えた合金。鍍金(ときん)

一般には金メッキの名で知られている。水銀焼付法が一般的で、古くから行われた。これは金を水銀にとかして鍍金しようとする金属に塗り、焼いて水銀を蒸発させるもの。 古墳時代の刀装具や馬具などに見られるが、奈良時代の金銅仏はその代表的な例であり、銅に金を鍍金しいている。うつとり

金着(きんせき)と同義であり、袋着ともいう。文様の面を金の薄葉(うすよう)で包んでいる。色絵(いろえ)

金や銀,赤銅などの薄い板を他の金属の上にやきつけて色彩変化を高める技法。金属によって色彩効果をあげることが出来る。うつとりの進歩したもの。 また、象嵌、うつとりの手法も含め、多彩に装飾することを色絵と呼ぶ場合もある。象嵌(ぞうがん)

地金に鏨で切込みをつけ、それに異なった金属を嵌め込むこと(象眼とも)をいう。色彩、装飾の効果を高める。高肉象嵌、平象嵌、線象嵌、布目象嵌、七宝象嵌、梨地象嵌などの種類がある。摺付象嵌(すりつけぞうがん)

布目象嵌と大差はないが、毛彫の中に金や銀のアマルガムを摺り込み磨き出したもので、繊細な文様が生じる。線象嵌(せんぞうがん)

象嵌の技法の中では最も古い。平象嵌に似ているが、嵌入する象嵌が糸のように細いところ(糸目象嵌とも)に特色がある。高肉象嵌(たかにくぞうがん)

据物象嵌、据文象嵌ともいう。象嵌の部分の肉が高いもの。人物や動物など大きな文様を高く据え象嵌してある。室町時代よりの刀装具に多くみる布目象嵌(ぬのめぞうがん)

金属(主に鉄地)に鏨で縦横に布目状(#)に筋を入れ、それに、金、銀などの薄板を貼ったもの。南蛮渡米の技法と伝えられる。正阿弥一派を始め、埋忠、肥後の鐔に多い。平象嵌(ひらぞうがん)

金属の面を凹状にして他の金属を嵌入する法。この場合、凸状でなく、素地と象嵌が平でなければならない。鐔工では埋忠明寿が創始した。片切彫(かたきりぼり)

絵画における円山派のつけたて風の筆意をうつして彫り出したものである。町彫工の横谷宗珉が創始したもので、子の宗与の作に多い。他には横谷一派をはじめ、幕末頃の後藤一乗、弟子の船田一琴や、加納夏雄などの作品にみられる。毛彫(けぼり)

鏨で細い線を刻み分様を表す技法。古墳時代からあり、飛鳥、奈良時代の仏像の光背や鏡像などにみられる。線彫とも称す。肉合彫(ししあいぼり)

文様が素地より高くなく、平であって、肉彫の技法を用いている。鋤下彫でない。江戸時代の奈良三作の一人として有名な乗意の小柄に多く用いられている。鋤出高彫(すきだしたかぼり)

素地を鋤下げることのより、文様が高く浮彫のようになること。透し彫(すかしぼり)

この技法は古くから各種の金工品にあるが、鐔には地透かしが多い。透かすことによって、さまざまな文様をあらわすことができる。高肉彫(たかにくぼり)

文様を高くのこし、他の素地を鋤下げることによって高肉にしたもの。魚子(ななこ)

金属面に魚卵状に連続して鏨をうちつけ生じたもの。凹入のある魚子鏨を用い金属面に打ちこむと魚卵状に凸起が出来る。魚子の技法は古く白鳳時代からある。 鐔に限らず小柄、笄、縁頭などの装剣具にも多く魚子地のものがあり、地紋としての役割がある。魚子を専門に彫った魚子師がいた。七子、魚肉子とも書く。

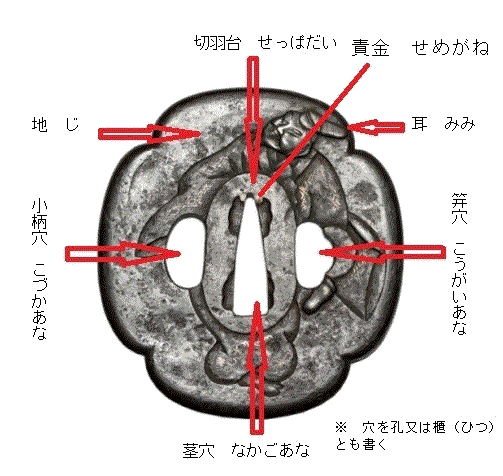

鐔(つば)

鐔は和名類聚に剣の鼻であると記してあります。

鐔を刀剣に付け始めたのは神代の昔からで目新しいことではありません。平安朝の末期頃までは鉄や銅で造られていました。これらは小型の楕円形をしたものでしたが平安朝末期頃から吉野朝初期にわたってはほとんどが革の鐔となりました。

これは獣類の皮を数枚張り合わせ平板のようにしたもので、鉄や銅製品に比べ弾力性に富み、また体裁もよく、戦にも充分に耐えられたためです。

しかし、革鐔は長い間には風化し継ぎ合わせ目が剥がれたり虫喰が生じやすいので、吉野朝初期頃から戦国末期までの武士用は全部鉄製となっています。

この好例として奈良吉野山吉水院所蔵で南朝の忠臣村上義光所用という国宝の鐔があります。

鐔は和名類聚に剣の鼻であると記してあります。

鐔を刀剣に付け始めたのは神代の昔からで目新しいことではありません。平安朝の末期頃までは鉄や銅で造られていました。これらは小型の楕円形をしたものでしたが平安朝末期頃から吉野朝初期にわたってはほとんどが革の鐔となりました。

これは獣類の皮を数枚張り合わせ平板のようにしたもので、鉄や銅製品に比べ弾力性に富み、また体裁もよく、戦にも充分に耐えられたためです。

しかし、革鐔は長い間には風化し継ぎ合わせ目が剥がれたり虫喰が生じやすいので、吉野朝初期頃から戦国末期までの武士用は全部鉄製となっています。

この好例として奈良吉野山吉水院所蔵で南朝の忠臣村上義光所用という国宝の鐔があります。

笄(こうがい)

髪の手入れをする際に用いるもので、先に耳掻きがついており、加美左之(かみさし)と読むのが正しいと"和名抄"に記してあります。上代では、髪を結び上げて笄で止めていました。

寝覚物語に侍従大納言が守刀より笄を抜いて鬢のほつれをつくろったと記してあります。つまり髪の乱れた時用いる為に笄を太刀に差していました。

元来目貫、笄、小柄の三つが同じ作者で同じ図柄の揃ったものを三所物とよび、桃山時代の後藤徳乗から造り出されて非常に貴重がられています。

徳川中期頃から金細工の外に素銅や四分一などを材料として精巧な彫刻を施し実用より装飾に重点が向けられています。

髪の手入れをする際に用いるもので、先に耳掻きがついており、加美左之(かみさし)と読むのが正しいと"和名抄"に記してあります。上代では、髪を結び上げて笄で止めていました。

寝覚物語に侍従大納言が守刀より笄を抜いて鬢のほつれをつくろったと記してあります。つまり髪の乱れた時用いる為に笄を太刀に差していました。

元来目貫、笄、小柄の三つが同じ作者で同じ図柄の揃ったものを三所物とよび、桃山時代の後藤徳乗から造り出されて非常に貴重がられています。

徳川中期頃から金細工の外に素銅や四分一などを材料として精巧な彫刻を施し実用より装飾に重点が向けられています。

小柄(こづか)

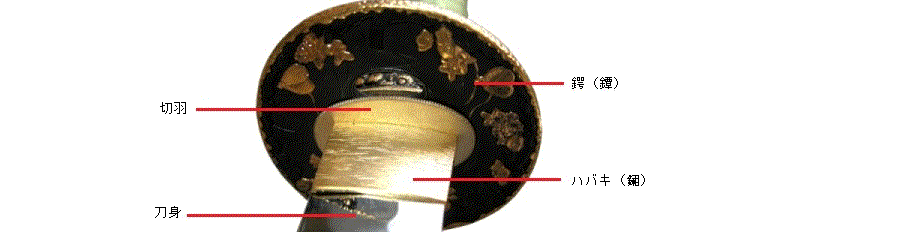

鎺(はばき)

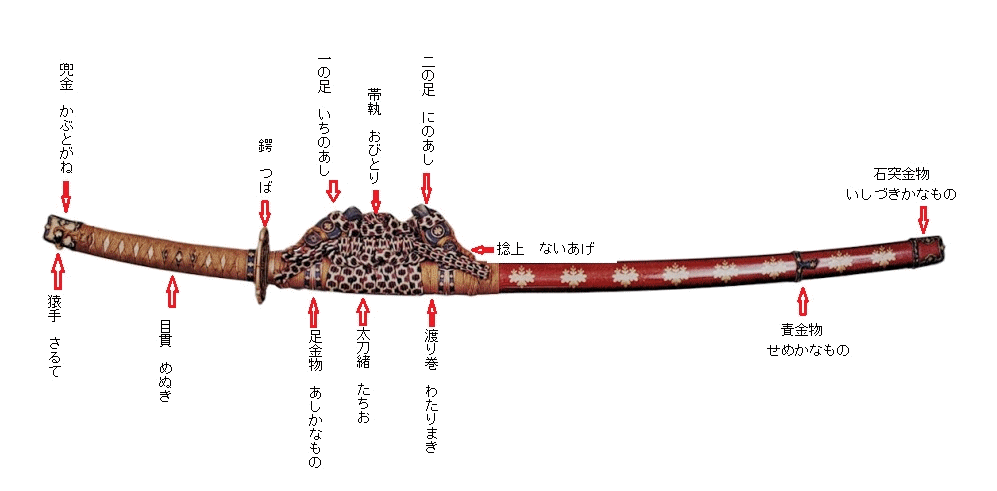

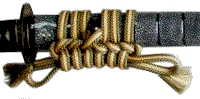

下緒(さげお)

鞘(さや)

鮫皮(さめかわ)

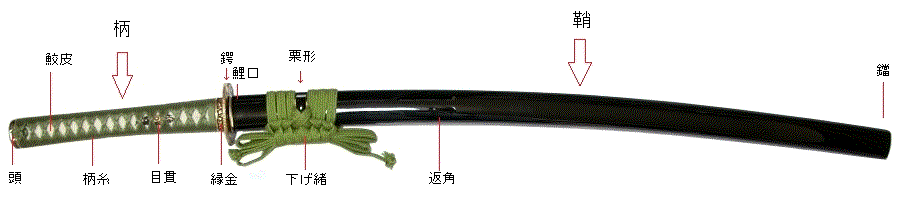

刀に用いられるサメとは学名を「トリゴン・セフェン」というアカエイの一種です。 通常、柄巻に使われるのは、このトリゴン・セフェン(カイラギザメ)の突起部分です。日本刀の各部名称